Liebe – nicht wirklich. Bewunderung – uneingeschränkt. Modest Mussorgskys „Chowanschtschina“, was ungefähr mit „Die Schweinereien des Fürsten Chowanski“ zu übersetzen ist, dürfte nicht nur die Oper mit dem seltsamsten Titel sein. Sondern, das hat sie wohl mit Janaceks „Aus einem Totenhaus“ gemein, eine der undramatischsten, depressiv ausweglosesten.

Außer dem anfänglichen orchestralen, zart anschwellenden Sonnenaufgang über der Moskwa und dem melismatisch kreiselnden Tanz der persischen Sklavinnen im dritten Akt, hat diese spröd sperrige Partitur so gar nichts Kulinarisches zu bieten. Mussorgsky starb 1881 über den unvollendeten, nicht geordneten Noten dieses rüden, kruden Geschichtstableaus aus der Zeit der Wirren vor der Zarenkronenübernahme durch Peter I. später zum „Großen“ glorifiziert. Das Notenkonglomerat wurde dann spielfertig gemacht von Nikolai Rimski-Korsakow, später noch einmal instrumentiert von Ravel und Strawinsky, schließlich 1960 von Dimitri Schostakowitsch.

„Chowanschtschina“ präsentiert sich noch heute als ein wegen der gewaltigen Chormassen und der mächtigen Männerrollen schwer realisierbarer Opernbrocken. Der freilich wegen seiner elliptischen Dramaturgie, die seltsam verzerrt scheinbar Unwichtiges in den Fokus rückt, die keiner Figur Sympathie entgegenbringt und keine wirklich entwickelt, etwas visionär Modernes, schweifend Surreales hat.

Gezeigt wird Russland einmal mehr als Land schwacher, aber grausamer Herrscher, aufgerieben in Clan- und Klassenkämpfen, unübersichtlich und letztlich schwer verstehbar. Hier sind die üblichen Intrigen um Strelitzen und Bojaren, natürlich auch um den Zarenthron, angereichert mit der fanatischen, sektenhaften Gruppe der Altgläubigen um ihren Führer Dossifei, die angesichts der herannahenden Reitermeute des endgültig die Macht usurpierenden Peter des Großen kollektiv Feuerselbstmord begeht. Und wieder gibt es keinen verklingenden Geigenton, nur hohle Gongs, die im Nichts verhallen.

Man muss dieses Mussorgsky-Monstrum, gegen welches selbst das klobige Stationendrama „Boris Godunow“ wie ein Promenadenkonzert wirkt, wirklich machen wollen, wenn man es macht. Eine zu leicht genommene „Chowanschtschina“ wäre sehr teure vergebliche Musiktheaterliebesmühe. Dem Grand Théâtre de Génève ist sie sichtlich und hörbar ein programmatisches Unterfangen.

Kein Wunder, beendet doch jetzt, bevor Intendant Aviel Cahn 2026 an die Deutsche Oper Berlin wechselt, Calixto Bieito damit eine gewichtige Russland-Trilogie. Die begann im Herbst 2021, noch vor Ausbruch des Ukraine-Konflikts, stark mit Prokofiews „Krieg und Frieden“. Dann folgte – als Übernahme aus Antwerpen – Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mznsk“ und jetzt der sperrige Mussorgsky-Vierakter. Und wieder wahrt Bieito klug die Mitte zwischen Überzeitlichkeit und aktuellen Anspielungen auf die Zustände im gegenwärtigen Moskau.

Bedeutsam ist hier das ästhetisch stringente Ineinandergreifen von Rebecca Ringsts Bühne, gebildet vorwiegend aus diversen LED-Wandelementen samt der mal abstrakten, mal konkreten Videografie Sarah Derendingers. Ingo Krüglers zurückhaltend-heutige Kostüme und das suggestive Licht Michael Bauers fügen sich perfekt ein. Da gibt es flammendrote Schriften in Kyrillisch vom großen Russland, collagierte Führerporträts, sozialistischen Wandmosaik Realismus als Werktätigenfeier, schwarzweiße, rätselhafte Chiffren.

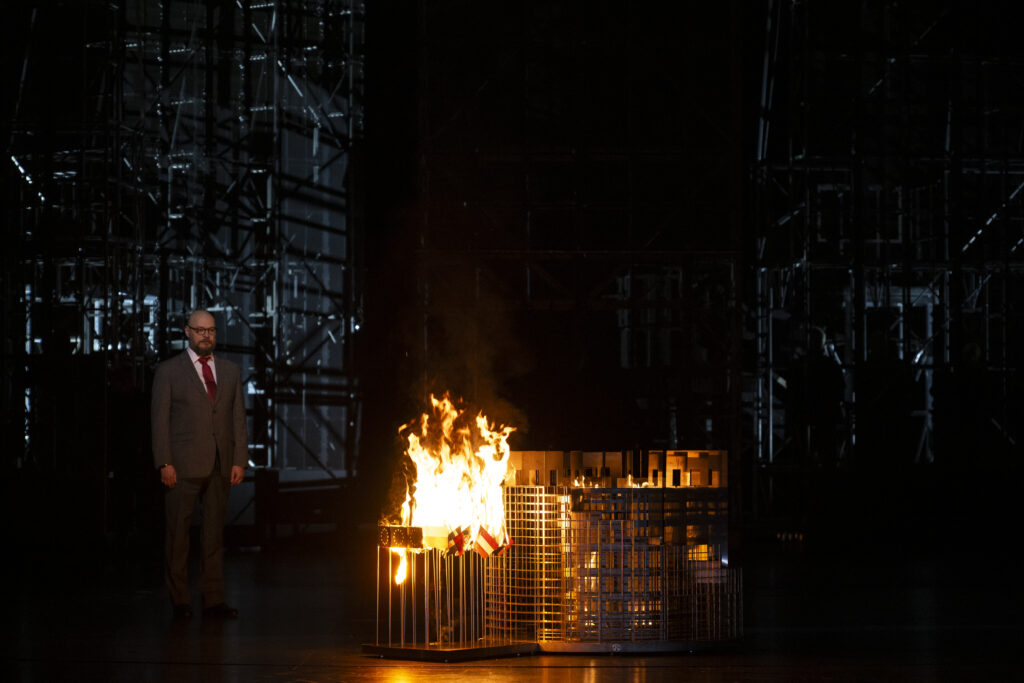

Und vorn kreiselt das Modell des Europaparlaments, das irgendwann vom diesem Teil der Welt noch einigermaßen zugeneigten, seine Geschäfte machenden Fürsten Golizyn (noch ein guter Tenor: Dmitry Golovnin) abgefackelt wird. Zuvor aber wurde hier von einem Gottesnarren (anrührend tenorschräg: Emanuel Tomljenović als Kusjka) des aufgebahrten, schon ziemlich grünabgestandenen Stalins Hirn verspeist (ein typischer Bieito-Witz der eher rohen Art) oder vom buchhalterisch korrekten, völlig gefühlskalten Bojaren Schaklovity (eisig toll in seinem Monolog über Russland und sein trauriges Schicksal: Vladislav Sulimsky) der alte Strelitzenfüher Chowanski in der Badewanne abgemurkst. Denn gibt Dmity Ulianov als grobianisch basspackenden Gefühlsrohling und verwahrlosten Warlord, mit einer vermummten Guerillaschar um sich herum.

Anfangs sehen wir den souverän von Mark Biggins einstudierten, hier vielbeschäftigten Chor als Figuren im Schatten, bewegungslos mit ihren Trolleys, an einem Ort des Übergangs, einer weit als Glasstahlvorhang sich wölbenden Flughafenhalle womöglich. Und so endet es auch, mit Koffern und Menschen im Zwielicht: Doch die begehen in einem rauchenden, möglicherweise in irgendein Exil oder nur in Gulag fahrenden Eisenbahnwagen Kollektivselbstmord.

Die einzig bedeutende Frauenrolle ist Marfa, eine esoterische Aktivistin (grandios mezzosatt gesungen von Raehann Bryce-Davis), die so irr wie leidenschaftlich als fremde Frau durch das Stück mäandert. Kassandragleich mit flammender, scharf fokussierter, in jeder Gefühlsregung bewusst geführter Stimme, ist eine erratische Figur, hin- und hergerissen zwischen allem und allen, schließlich ihr Heil im Jenseits suchend.

Vorher hat sie noch den ihr verfallenen Prinz Chowansky (ein schwacher Unsympath mit hell-penetrantem Tenor: Arnold Rutkowski) erstickt, zieht ihn zum Sterben auf ihren massigen Körper: Orgasmus als großer Tod. Und über allem segnet der in seinen Gebetsteppich gewickelt Dossifej (ein Bass-Fleischberg, baumstammmächtig und erzen tönend: Taras Shtonda) die Fanatiker, die auch nicht besser sind als die machtbesessenen Realpolitikerkaste in Gestalt der Chowanskis und ihre brutalen Mitläufer. Eine Geschichte von Ambition und Verrat ist das, von Liebe und Enttäuschung, Glaube und Fatalismus, Fürsten und Fanatiker, bis das Rad der Geschichte sie alle zermalmt.

Eros und Thanatos mischen sich zu einer schwerblütigen, doch elektrisierenden Musikmischung, die der ebenfalls an allen drei russischen Bieito-Produktionen in Genf beteiligte Alejo Pérez mit dem willigen Orchestre de la Suisse Romande geschickt ausbalanciert. Die Soloinstrumente habe enormes Gewicht, werden auch im Gesamtklang fein aufgefächert; insbesondere die Streichertutti leuchten auf. Der dumpfen, trostlosen Atmosphäre auf der Bühne antwortet brütend verdämmernde, dann wieder leichtfüßig davontänzelnde Musik von unten; während sich die altrussische Opernwelt in ihren ewig trostlosen Schlachten zwischen Thronprätendenten, Prätorianern, Glaubensradikalen und schwankenden Volksanhängern selbst zugrunde richtet.