Bald steht wieder die Münchner Biennale für zeitgenössisches Musiktheater an. Das war mal, 1988 von Hans Werner Henze gegründet, ein wenngleich allzu oft auf literarischen Vorlagen beruhendes Festival der modernen Oper von erstaunlicher Nachhaltigkeit hinsichtlich der Halbwertzeit der dort vorgestellten Kreationen. Heute freilich ist es eine esoterische Spezialisten-Nichtigkeit, ohne jede Ausstrahlung, nerdig, altbacken, null innovativ.

Da nehme man sich mal ein Vorbild am nunmehr zum sechsten Mal abgehaltenen, noch von Amsterdams Langzeit-Intendanten Pierre Audi gegründeten Opera Foreward Festival der Dutch National Opera. Meist drei bis vier Ur- oder Erstaufführungen bietet man über etwa zehn Tage an, kompakt, komprimiert, sympathisch, offen. Da wird natürlich auch nicht immer die Gattung neu erfunden, aber, meist zentriert um ein musikalisches Schwergewicht, hier geht es bunt, divers, niederschwellig und sogar unterhaltsam zu. Neue Musik muss nicht weh tun, sie darf gefallen, anregen, aufregen. Und sie muss auch nicht unbedingt für die Ewigkeit gemacht sein.

Mit einem großen Eduction-Programm fokussiert sich das inzwischen von der neuen DNO-Intendantin Sophie de Lint geleite, nach zwei virtuellen Pandemie-Ausgaben endlich wieder real stattfindende Festival auf die offene, helle Akustik des Nationale Opera en Ballet, früher Het Muziektheaters am Waterloo Plein. Die Foyers und Bars sind ebenso belebt wie der Zuschauerraum, wenn hier zu Aufführungen, kleinen Konzerten, Diskussionen, Lesungen geladen wird, wenn Raum für Klanginstallationen, bildende Kunst, Videoexperimente gewährt wird.

„New Beginnings“ lautete diesmal das Motto für Live-Erlebnisse und Virtual Reality, alte Mythen und neue Geschichten, Oper basierend auf wahren Geschichten oder komplett erfunden. Altes neu, das ist in jedem Fall „Eurydike – die Liebenden, blind“. So nennt sich, die Vorlage ist noch betagter als die Gattung Oper selbst, das sechste Musiktheater des deutschen Komponisten Manfred Trojahn. Wie schon dessen Vorgängeroper, auch ein Mythos – „Orest“, wurde sie jetzt an der Dutch National Opera uraufgeführt. Der erstmals an sein altes Haus zurückkehrende Pierre Audi führte Regie, Erik Nielsen dirigierte das Nederlands Philharmonic Orchestra.

Vorwärtskommen des Musiktheaters und neuen Anfängen in den Niederlanden. Das Festival-Motto wird dieser gekonnten Überschreibung des Orpheus-Stoffes sicher nicht gerecht. Trojahn benutzt ganz traditionell für sein eigenes, dreiaktiges Libretto Rilkes „Sonette an Orpheus“, die einem achtstimmigen, unsichtbar zart tönenden Madrigalchor wie auch den beiden Hauptprotagonisten übertragen werden, und auch Motive von Jean Anouilh. Er erzählt von der eher promisken Schauspielerin Eurydice (französisch ausgesprochen, so möchte es der frankophile Trojahn) die sich auf eine Affäre mit Unterweltgott Pluto eingelassen hat. Im Zug in den Hades begegnet sie freilich dem Musiker Orpheus und verliebt sich auch in ihn.

Zu spät. Pluton, der ihr auch als Barkeeper, Schaffner und Ex-Lover erscheint, lässt sie sterben und holt sie zu sich. Im zweiten Akt, wir fahren über den Styx mit Eurydices Leiche, macht die ebenfalls in die Unterwelt entführte Pluto-Gattin Proserpine Orphée wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen. Doch im dritten Akt gelingt es. Doch diesmal ist es Orpheus, der wie vom Blitz getroffen, als sich die frisch Verliebten wiedersehen, tot zu Boden sinkt.

Große Gefühle und enormer Verlust, Verlorenheit, Sehnsucht, Todeswünsche und Hoffnungen durchziehen als emotionale Strömungen diese fein gewirkte Partitur, herkömmlich groß orchestriert, mit Debusssy-Anklängen, altväterlich, könnerisch, vielgestaltig. In geschmeidigem Parlando agieren die sonst eher selten in der Moderne anzutreffenden Starsänger, die hell schimmernde Sopranistin Julia Kleiter und der sonore, karamellig kantige Bariton Andrè Schuen. Beide haben große Ausstrahlung, ihr Schicksal bewegt, macht mitfühlend.

Pierre Audis nuancenreich stimmungsvolle Inszenierung scheint direkt dieser dunkel changierenden, herrlich zu hörenden Partitur zu entsteigen, die Erik Nielsen gelassen mit Stringenz und Farbenkitzel, instrumentaler Vielfalt, fluider Dynamik und zwielichtiger Gefühlsbreite auffächert. Christof Hetzer hat raffiniert einen halbrund dahinsausenden Luxuszug mit Bar gebaut, der sich öffnen und drehen kann. Fliegenden Linien und kluge Videos von Chris Kondek vermitteln Rasanz und lassen die Arrangements als Edward-Hopper-Hommage an Verlorene in der Moderne aufscheinen.

Nach etwas zäh gleichförmigem Beginn, gewinnt das an Stringenz und Dichte, interessiert und packt, wie hier zwei Menschen letztlich voneinander angezogen sind und doch aneinander vorbeireden. Zumal wenn es erst auf einem rostigen Dampfschiff dahingleitend über den Todesfluss geht, den Jean Kalman wieder einmal superb aus Nebelschwaden herausleuchtet. Im dritten Akt irrt das Paar schließlich suchend, findend, ersterbend zwischen schattigen Lotterwesen um eine monströs auf dem Rücken liegende, schwarzverkohlte Wespenleiche herum – ein minimalistischer Höllenalbtraum à la Hieronymus Bosch. Und Audis Personenregie, wichtig sind noch der präzise Thomas Oliemans in vielerlei Pluton-Gestalten und Katia Ledoux als resignative, aber mezzosinnliche Proserpine, gleicht hier wirklich psychologischer Kriegsführung.

„Eine Oper über ein altes Thema, aber dann eben doch nicht, weil sie den Moment des Kennenlernens von Orphée und Eurydice in den Fokus stellt, und das Kennenlernen wird zu einem oft gestörten, schmerzhaften und durchaus zögerlichen Prozess“. So charakterisiert Trojahn selbst seine neue Oper „Eurydike – die Liebenden, blind“, die appelliert, Gefühle ernst zu nehmen und sie jetzt zu leben. Denn der Tod ist unumgänglich – auch im Mythos.

Der alte, weiße Mann (Trojahn ist propere 72) hat es gewuppt. Ihm ist ein meisterliches Werk gelungen. Manchen woken niederländischen Kritiker war das freilich schon wieder zu komplex. Aber für die gibt es bei diesem fröhlich ratternden Festival des neuen und Neuscheinenden auch leichter verdauliche Ware. So etwa eine jugendliche Überschreibung des Gluckschen „Orfeo“ als „Orphée | L’Amour | Eurydike“ von Robin Coops. Oder das einstündige, sofort verstehbare „Denis & Katya“, eine Kammeroper über Online-Voyeurismus und Verschwörungstheorien des auch in Europa erfolgreichen Regisseurs Ted Huffman (der auch als Librettist fungiert) und des im Rock einhertänzelnden, nasenberingten Komponisten Philip Venables.

Dessen Musik für diese reale, in Russland als „Romeo und Julia-Story im Zeitalter von Social Media“ gehypte Geschichte aus dem Jahr 2016 ist freilich eher zweckdienlich: vier verstärkte Celli rattern und jaulen Atmosphärisches zu Computer-Beeps, denn die traurige Geschichte zweier verliebter Fünfzehnjährigen, die sich auf der Flucht à la Bonnie & Clyde in einem ländlichen Haus verschanzen, wurde von denen online geteilt – bis sie vor den Augen der virtuellen Öffentlichkeit erschossen wurden.

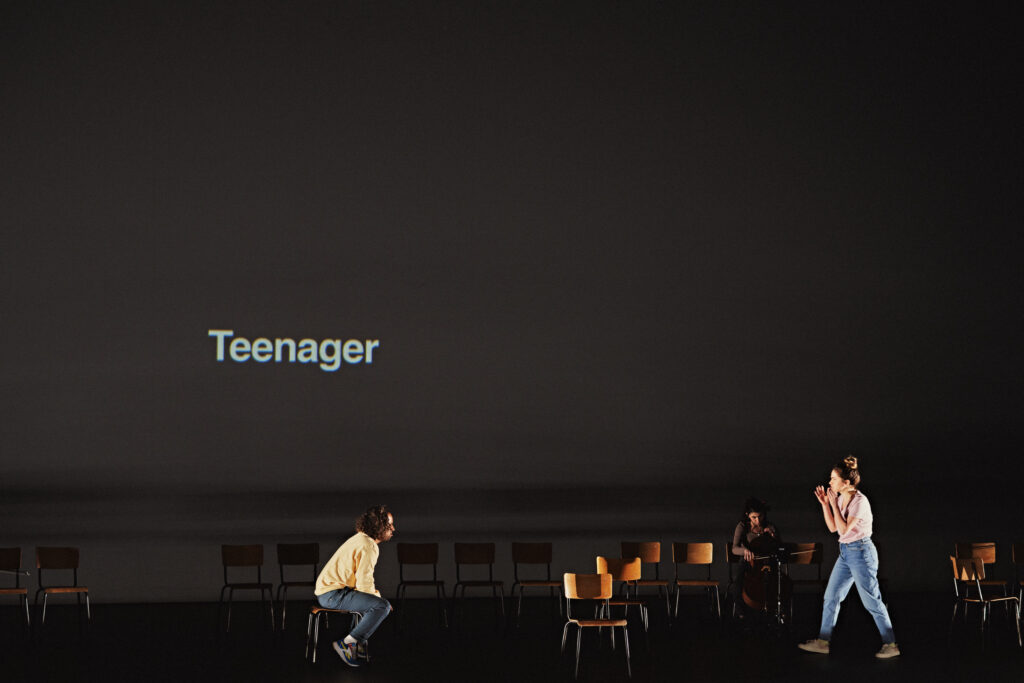

So verstörend das ist, so atemlos schnell und schnittig spult sich die für die Riesenbühne der DNO adaptierte Uraufführung von 2019 aus Philadelphia als Rückblende ab, die nichts voyeuristisch zeigt oder nachspielt. Was passiert ist, wird indirekt von Zeugen und Beteiligten kommentiert, während die Hauptpersonen nur in ihren Posts präsent sind. Eine verlorene Reihe von Stühlen steht dafür vor einer leeren Leinwand, auf der die Zeit rückwärtsläuft. In der letzten Viertelstunde, Katya und Denis sind tot, fahren wir mit dem Zug an Video-Birkenwäldern und russischer Provinz-Tristesse vorbei.

Zeitgeistig ist das, auch ein wenig spooky, aber eher als Geschehen denn als autonomes Kunstwerk. Michael Wilmering und Inna Demenkova sprechen, singen, schreien sich eindrücklich durch ihre diversen Parts. Eben war übrigens auch die Erstaufführung der deutschsprachigen Fassung in Hannover.

Nur eine halbe Stunde dauert gar „Dwars“ („Vereitelt“) des Flamen Gregory Caers. 70 jugendliche Laien im Hoodie paradieren da über einen echten wie emotionalen Catwalk, während die Zuschauer auf beiden Seiten davon auf der DTO-Bühne sitzen. Die erzählen von ihren Alltagsproblemen und Ängsten, das steigert sich bis zum Zusammenbruch – aus dem sich alle mit der religiösen Hymne „Spem in alium nunquam habui praeter in te“ erheben. Kapuzenpulli trifft Christentum: Ein besonders starker Moment dieses Festivals.

Dessen letzte Uraufführung „I have missed you forever“ dann eher multikulti bunt und langatmig gerät. In Amsterdam International Theatre, der ehemaligen Stadsschouwburg, zeigen die Regisseurin Lisenka Heijboer Castañón und der Dirigent Manoj Kamps ein Kollektivwerk von acht Autoren, fünf Komponisten und fünf Librettisten. Es soll um Emigration, den Verlust der Herkunft und Identität gehen. Das wird vorwiegend anhand eines überbordenden Beerdigungsrituals erzählt. Es wird auf dem mit hellen Planken überbauten Parkett marschiert, gesprochen und gesungen. Erde wird aus dem Boden geholt, später steht da der Leichenschmaußtisch. Man trägt Kopfmasken spazieren, es wird viel folkloristisch rhythmisiert, in diversen Muttersprachen gesungen. Es gibt anrührende Momente, aber auch viel Kitsch und Nettigkeit.

So geht dann eben inklusiv auch: Frei mäandernd, authentisch, aber letztlich zum fad schmeckenden Eintopf individueller Impressionen zusammengeköchelt. Dann lieber das feinst und könnerisch zubereitete Tonopern-Menü aus Manfred Trojahns elitärer Klangsterneküche. Das sicherlich anderswo ebenfalls munden wird.