Irgendwie mochte der Funke diesmal nicht so recht überspringen, weder der göttliche noch der theatralische. Dabei ist Romeo Castellucci, der inzwischen fest auf den Bühnen verankerte italienische Installationskünstler, gerade bei weltlichen wie geistlichen Oratorien immer besonders gut gewesen. Da konnte er nerven, wie in einer endlos blutigen Hamburger Matthäus-Passion, verstören wie in seinem „Über das Konzept im Angesicht von Gottes Sohn“ oder einfach nur interessieren und rühren wie in Honeggers „Jeanne d’Arc au bûcher“, in Mozarts „Requiem“, Henzes „Das Floß der der Medusa“ oder jüngst der Renaissancemusik-Collage „Le lacrime di Eros“.

Jetzt freilich durfte er an einen sehr besonderen Ort. In der romanisch-gotischen, einst katholischen Peterskathedrale zu Genf, wo die Reformation 1525 in einem Bildersturm die Ausstattung zerstörte und anschließend 23 Jahre lang Jean Calvin predigte, zeigte Castellucci auf Einladung des Grand Théâtre du Genève seine Auslegung des Stabat Mater von Giovanni Battista Pergolesi. Diese zur katholischen Liturgie gehörende Gebetskontemplation, die die Mutter Jesu in ihrem Schmerz um den gekreuzigten Jesus beschreibt, stammt vermutlich von dem mittelalterlichen Franziskanermönch Iacopone da Todi.

Vielfach vertont, wurde die kurz vor seinem frühen Tuberkulosetod 1736 komponierte Version des Neapolitaners Pergolesi eine der berühmtesten. Alt, Sopran (bei der Uraufführung vermutlich Kastraten), Streicher und Basso continuo finden hier in 12 Vokalsätzen zu einer schmerzlich schönen, dabei intensiv intim sich tonreibenden Verklärung des Leidens der Madonna. Jean Jacques Rousseau pries den Eröffnungssatz als „das perfekteste und berührendste Duett aus der Feder irgendeines Komponisten“.

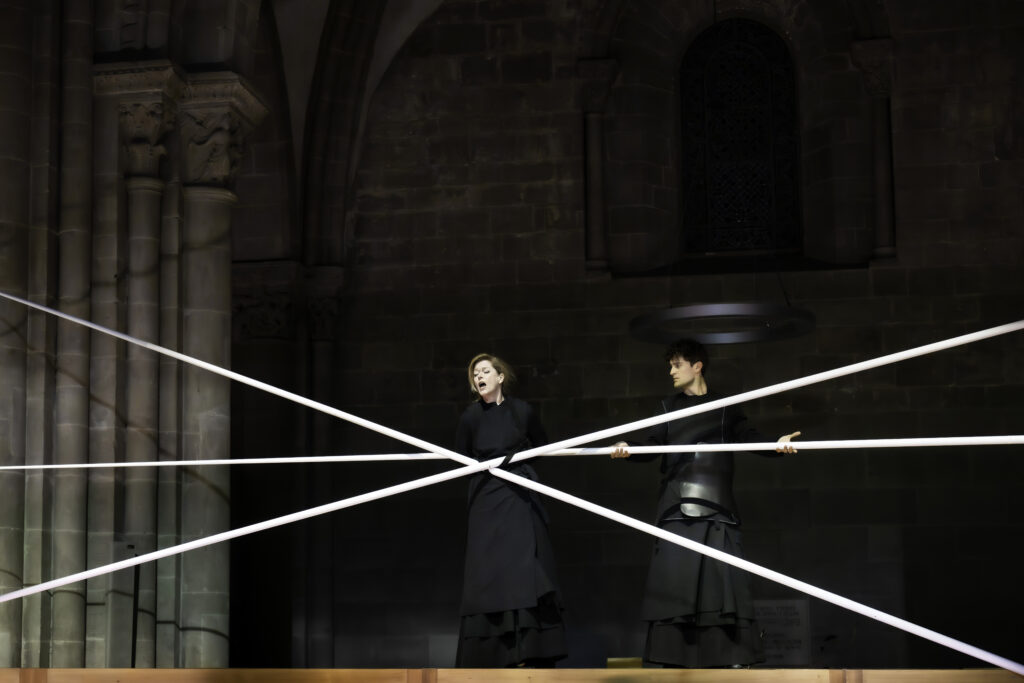

Eingerahmt von den bläsersatten, auf einem ton balancierenden Quatro pezzi sacri Giacinto Scelsis von 1959 wie seinen für Chor geschriebenen, aus der Ferne hereinwehenden „Three latin prayers“, ereignet sich ein etwas träges, immer wieder in seine Einzelteile zerfallendes Kirchenspiel, der dann doch harmlos erwartbaren, berührenden, aber nicht zum Gerührtsein führenden Art. Castellucci zeigt eine brave Abfolge, oftmals in ihren Gebärende der Verzückung, des Schmerzes und der Ekstase an religiöse Altmeistermalerei erinnernder Tableaux mit Kriegern, Kindern und zwei Protagonisten, die wie Yin und Yan aneinander gekettet sind und ihre Töne herrlich miteinander verschmelzen lassen: die kanadische Sopranistin Barbara Hannigan (die auch für die musikalische Einstudierung verantwortlich ist) und den polnischen Countertenor Jakub Józef Orliński. Beide sind so vokalstark, nuancenreich wie körperbewusst.

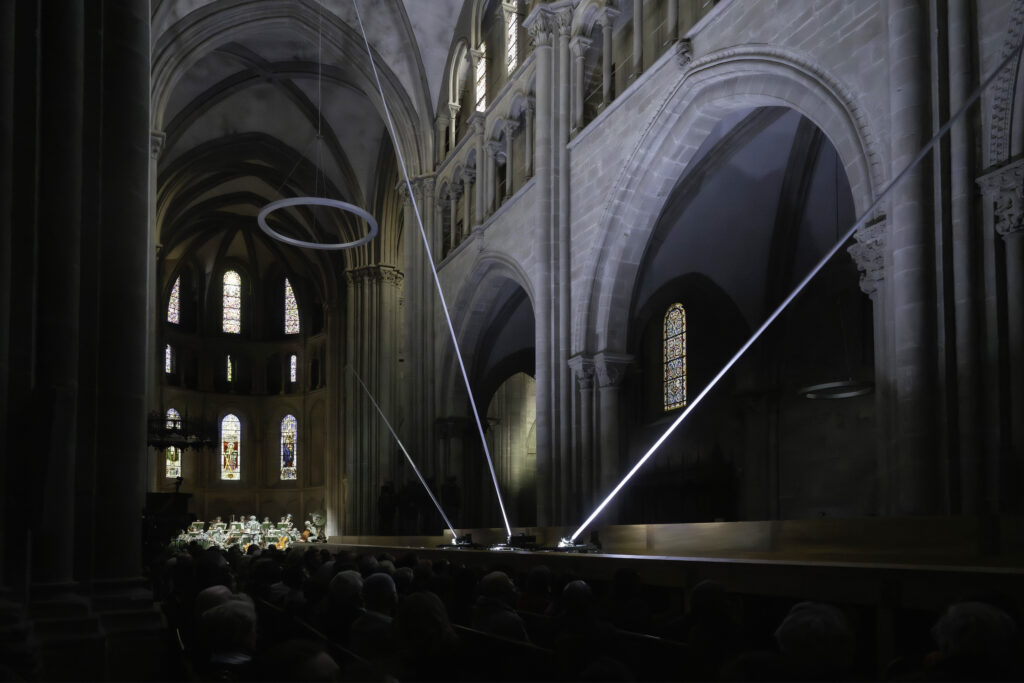

Doch zunächst einmal muss sich das Publikum in das schmale Mittelschiff der längs bespielten Cathèdrale St. Pierre schlängeln. Man sitzt quer auf der linken Seite während rechts zu den Säulenbögen hin ein Holzlaufsteg auf den Kirchenbänken liegt. Hierüber kommen zunächst bis unter die Nase in Tarnkleidung verpackte Soldaten. Das Kriegsmenetekel von heute ist sofort präsent, obwohl es doch nur die Musiker des nun in der Apsis Platz nehmenden Genfer Ensemble Contrechamps sind.

Gleichmütig, einer Mischung aus Verstörung und Meditation hören lassend, schwingen sich die vier geistlichen Stücke Scelsi, angeleitet von Hannigan ebenfalls in Uniform, durch den hohen Raum, durch den auch ein Lichtkegel huscht. Zudem schwingen drei schmale, spitze, an die drei Kreuze auf dem Hügel von Golgatha gemahnende Fieberglasstangen, die von auf den Steg platzierten Zahnrädern bewegt werden, weit ausholend und wie ihn durchschneidend durch den Gewölberaum und zwischen den Säulen.

Die Militärkapelle geht ab. Eine Frau, dann weitere Menschen in dunkelblauer Arbeitskleidung, zum Teil mit Schürzen, betreten zu den schwermütig unsichtbar hinter der Szene von dem exzellenten Alte-Musik-Ensemble Il Pomo d’Oro als Sextett intonierten Pergolesi-Klängen die Szenerie. Aus ihrer Mitte gleiten, wie aus einem Geburtskanal ein kleines Mädchen mit Marias blauem Schal sowie die beiden Sänger, jeweils in schwarzen Kutten, aus deren Schürzen und Lederschutzteilen sie sich zwiebelgleich schälen. Zum Finale hin stehen sie in Weiß da, doch noch eine weitere Hülle fällt: Nun bleiben kardinalsrote Unterkleider übrig.

Weitgehend vibratolos, mit langen Pausen, als gefrorene Gefühlsmomente zelebrieren beide die 12 berühmten Sätze so eindringlich wie trotzdem gleichförmig voranschreitend. So geht immer wieder die Spannung verloren, obwohl beide Darsteller in jede Geste Kraft und Eleganz legen. Anfangs wird Hannigan von den langen Lanzen, die sich durch Schlaufen schieben, scheinbar durchstochen; ganz wie die Muttergottes ein Schwert durchs Herz spürt als sie den toten Sohn sehen muss. Dessen wiederum 12 fragmentarische Kruzifixkörper halten zwölf kleine Kinder fest, stellen sie aus als lebende, multiplizierte Pietà, mit einem 13., realen, sich totstellenden Körper in der Mitte. Bis die Kinder sie liegen lassen, wie ein christliches Tempelfries. Vorher schon haben sie die Schuhe ausgezogen, sich mit nackten Füßen darniedergelegt. Maria und ihr tröstender Jünger aber schmieren sich mit weißer Creme als Büßende ein.

Radikal ist hier eigentlich nur die Konfrontation des reformatorischen Gotteshauses mit dem katholischen Marienklangikone. Und es ist genau diese sinnliche wie strenge Musik Pergolesis, die diese 90 Minuten zusammenhält. Dann ist auch ein Kreuzesstamm emporgerichtet, auf dessen schmaler Bodenplatte ein halbnackter Mann kniet. Genau passend ertönen nach der ersten halben Stunde mit Scelsi und stummem Spiel die Neunuhrglockenschläge. Eine Stunde später ist es, wieder glockenbegleitet, zu Ende.

Freilich ein wenig zäh, mit arg gestrecktem Pergolesi und kurzem Chornachspiel als Entlassung hin zur nun offenen Mittelpforte. Ave Maria und Pater Noster singt die Maîtrise des Conservatoire Populaire de Genève aus der Ferne, das Alleluia, immer weiter stimmaufsteigend, fast bis zum Schrei, intoniert ein letztes Mal Barbara Hannigan allein. Dann sind alle sind verschwunden, keiner verbeugt sich. Man bleibt zurück mit sich selbst.

Es ist eine abstrakte, dabei brave Empathie, die Romeo Castellucci in diesem reduziertem, trotzdem in den großen Raum mit gewaltigen Gesten arbeitenden Spielritual beschwört. Das weiterziehen wird, koproduziert von den Opern in Rom und Antwerpen/Gent; wo es jeweils auch auf einen Kirchenraum treffen wird. Von dessen Aura lebt dieses Stabat Mater, aber auch ganz besonders von der herben Magie und der bannenden Sangeskunst der so zurückgenommenen wie enorm präsenten Solisten Barbara Hannigan und Jakub Józef Orliński. Bleibt auch die kontemplative Magie aus, sängerische Majestät hat es. Und einmal da schreit sie laut und qualvoll auf, wird scheinbar privat, doch er, „Barbara“ rufend, wird sie zurückholen ins strenge Spiel. Eine der – zu – wenigen Irritationen dieses vor allem musiktröstlichen Abends.