Nein, ich mag mich nicht daran gewöhnen. Leere Konzertsäle und Opernhäuser sind ein mieser Cornona-Witz. Kunden werden verschreckt, während draußen das Leben tobt, die Beschränkungen sind völlig unverhältnismäßig. Zum Glück ist inzwischen auch in Berlin der öffentliche Druck so gestiegen, dass der Kultursenat jetzt ab sofort ein Meter Abstand und Schachbrettmuster zulässt – bei permanenter Mund- und Nasenbedeckung. Das ist in Kauf zu nehmen, wenn dafür die scheußlich unbesetzten Plätze wieder zur Hälfte und mehr gefüllt sind.

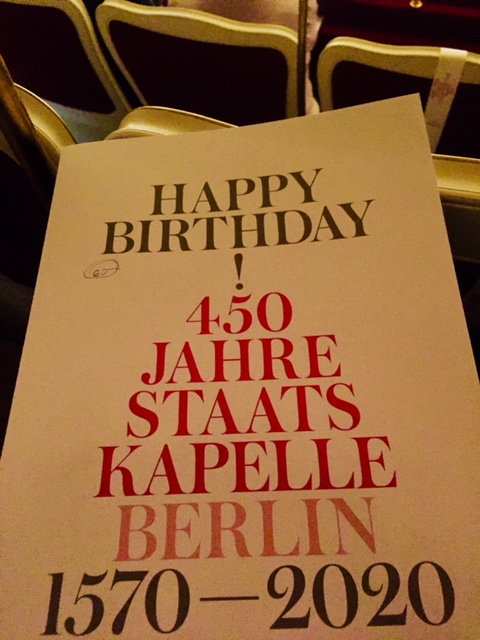

Eben war ich das erste Mal wieder in der Staatsoper Unter den Linden – seit der letzten Berliner Opernaufführung mit Publikum am 10. März (die wahrlich denkwürdige Kusej-„Carmen“-Wiederaufnahme nach acht Jahren mit der Mezzogranate Anita Rachvelishvili). Das neu in den Spielplan aufgenommene Jubiläumskonzert (die ursprüngliche Sause war Covid-19 zum Opfer gefallen) sah sich fies an: Jeder fünfte Platz nur besetzt; dazwischen gespannte Bänder, auf denen werbewitzig die Staatskapelle und ihre Feier vermerkt ist; Bundespräsident Steinmeier außen und einsam in die erste Reihe gequetscht. Und es hörte sich leider, selbst im zweiten Rang, auch sehr problematisch an. Die so gar nicht verbesserte Akustik nach dem aufwändigen Umbau ist besonders suboptimal, wenn da keine Menschen als Resonanzkörper sitzen. Alles klingt laut, grell, schepprig, überdirekt, ohne Nuancen, wie fies piksende Nadelstiche.

In der Welthauptstadt der Boulez-Pflege wurde des Barenboim-Freundes und Ehrendirigenten zum Auftakt mit einem Stück für sieben Blechbläser gedacht: „Initiale“ röhrt und röchelt sich so durch. Erstaunlich, was Boulez, der am Ende massiv unter Komponierkrampf litt, doch so alles verfertigt hat. Unten gähnte einem trist das fast leeres Podium entgegen.

Dann gab es Reden von Intendant Matthias Schulz, Steinmeier, und dem nicht mal „Maestro“ richtig aussprechen könnenden Regierenden Michael Müller. Wenn man schon den blöden Begriff gebraucht, sollte man nicht „Mestro“, sagen; passt aber in die Hauptstadt der Knotschis. Auffällig bei Steinmeier und anderen: die zeremoniöse Geschichtsverfälschung, die die Staatskapelle als längst nicht ältestes Orchester im Land zu dem mit der bewegtesten und bedeutendsten Geschichte – und zum angeblich wichtigsten DDR-Orchester zudem – lokalpatriotisch schönfärbte; das Leipziger Gewandhaus, die Staatskapelle Dresden und das Bayerische Staatsorchester werden sanft lächeln.

Und warum haben hier 1989 Ost und West besonders löblich wieder zueinander gefunden? Der Klangkörper war rein ostig damals, und nur sehr langsam kamen neue Musiker von anderswo. So wie vice versa dann auch in vielen deutschen Klangkörpern. Als unfreiwilliger stummer Kommentar erschien zwischendurch ein Mann, der immer wieder mit rotem Tuch das Rednerpult desinfizierte.

Sieben Prozent dieser 450, als Kurbrandenburgische Hofkapelle begonnenen Jahre steht Daniel Barenboim dem von ihm eigennützig zu Ungunsten des Opernbetriebs wieder groß und glänzend gemachten Orchester vor. 70. Bühnenjubiläum feierte er diese Saison zudem. Gar nicht methusalemhaft laut lärmte er sich anschließend durch das „Meistersinger“-Vorspiel, die Wagner-Tradition des Klangkörpers betonend; es ging unter diesen Bedingungen nicht anders.

Robust war auch der Zuschnitt von Jörg Widmanns frisch komponierte Festgabe „ Zeitensprünge 450“, genauso viele Takte lang und schnell durch die Jahrhunderte mäandernd. Es begann mit einer Reminiszenz an einen Bläserchoral des Namensvetters Eramsus Widmann, der 1572, zur Gründungszeit der Kapelle, geboren wurde. Dann wurde es schräger, sogar ein wenig jazzig, um schließlich in ein paar „Wolfschlucht“-Heulern zu enden – „Der Freischütz“ wurde schließlich 2021 vor 200 Jahren von ebendieser Kapelle uraufgeführt; freilich im nahen Königlichen Schauspielhaus am Gendarmenmarkt.

Als Hauptgang dann Beethovens 7. Sinfonie, dessen Jubiläum, der Beethovenpflege des Orchesters wie dem Wagner-Diktum von der Apotheose des Tanzes huldigend. Seit Jahrzehnten nimmt sich auch Daniel Barenboim Beethoven mit Orchester und am Klavier an, ohne damit in der Aufführungsgeschichte sonderlich bedeutsame Spuren hinterlassen zu haben. Die Sonaten hat er eben zum vierten Mal eingespielt, mit der Staatskapelle Gerade hat er gerade auch wieder alle Neune absolviert. Die Neunte gab es auf dem Bebel-Platz sogar vor 2000 Open-Air-Zuhörern. Der Viersätzer rolle also als reine Routine durch den Saal. Nicht schlecht, mit schön gefederten Übergängen, einem vollmundig ausgehörten Scherzo. Aber ohne jede Deutungsabsicht, wenig inspiriert. Und eben grobianisch von der Akustik versaut.

Nein, mit Corona lässt sich nicht richtig feiern. Auch wenn sich Barenboim und Widman als schlechtes Beispiel ohne Mundschutz auf der Bühne umarmten. Und anschließend ein paar Sponsoren im geschlossenen Apollosaal, wo eigentlich den Besuchern eine Jubiläumsaustellung präsentiert werden sollte, sich nicht eben pandemiegünstig zuprosteten…