Der Komponist und der Textdichter hassen sich. Alle haben zu spät geliefert, Die Primadonna ist eitel, der Tenor dumm, der Kastrat eifersüchtig. Die Nachwuchssängerin schläft sich empor, die Ehemänner und Mütter des Vokalpersonals machen Radau. Die Vorstellung der hochmögenden Seria-Oper „L’Oranzebe“ geht schief, die Tänzer sind unkoordiniert, die Kulissen krachen zusammen, der Pappelefant fällt um – und dann ist auch noch der Impresario mit der Kasse durchgebrannt.

So ähnlich gehen in viele Opernhandlungen, in den sich das Musiktheater über sich selbst lustig macht. Denn das Lachen über die Zuständige im eigenen Gewerbe, über den Un- und Irrsinn des Theaters, der gehörte zu der unmöglichen Kunstform Oper, wo man singend seinem Schmerz oder seiner Freude Ausdruck verleiht, wo Herren Damen spielen, junge Frauen Knaben und überhaupt manche Männer verdächtig hoch singen können.

Der aus adeligem Hause stammende, auch sonst vielbegabte venezianischen Komponist Benedetto Marcello (1686-1739) verfasste 1720 wohl aus Frust, weil er selbst nicht so recht im Musiktheater landen konnte, die bis heute komische Satire „Il teatro alla moda“. Darin (über-)zeichnet er ein lebendiges Panorama des venezianischen Opernalltages vor knapp dreihundert Jahren. Dieses literarische Theaterkabinettstück lässt keine Abteilung aus, vom Komponisten bis zum Kantinenwirt.

Beißend tadelte Marcello vor allem die Auswüchse des Theaters, seine Gewohnheiten und seinen Schematismus. Die Kritik betraf jedoch nur die Äußerlichkeiten eines zur Routine gewordenen Opernbetriebs. Die Gesangsdespotie, das Primadonnen- und Kastratenunwesen hatten derart überhandgenommen, dass es für die Musik kaum noch Spielraum gab und den Komponisten selbst immer mehr und engere Fesseln angelegt wurden. Natürlich wurden die Auswüchse dieses Systems in künstlerischer und sozialer Beziehung auch anderweitig angeprangert. Aber Marcellos Satire brachte die Zustände der venezianischen Oper schärfstens auf den Punkt. Eine Reform der Oper leitete diese kulturhistorisch interessante Schrift allerdings nicht ein; hierzu kam es erst durch die französische Musikästhetik und, auf Marcello basierend, durch Ranieri de’ Calzabigi und Christoph Willibald Gluck.

Aber es wurden nach diesem vielbeachteten Pamphlet diverse Opernparodien vom Stapel gelassen. Die reichen von 1786 in der Orangerie von Schloss Schönbrunn im Auftrag Kaiser Josephs II. für ein „Frühlingsfest an einem Wintertage“ Furore machenden Opernwettstreit zwischen Mozart und Salieri. Wo der eine mit dem „Schauspieldirektor“ als deutsches Singspiel antrat und der andere mit „Prima la musica e poi le parole“ erfolgreicher dagegenhielt. Das scheint selbst noch bei Richard Strauss‘ im Angesicht des II. Weltkriegs 1942 komponierter Operninnenansicht „Capriccio“ auf. Der hatte schon in „Ariadne auf Naxos“ Oper auf der Oper gespielt und ich über ignorante Mäzen auch noch gleich lustig gemacht, während veristische Werke wie „Il Pagliacco“ oder „Adriana Lecouvreur“ Theater auf dem Theater blutig und tödlich Wirklichkeit werden lassen.

So wie der auch Libretti verfassende Carlo Goldoni im „Impresario von Smyrna“ und anderen Komödien immer wieder sein Gewerbe thematisierte, so tat das auch die Opera buffa. Am berühmtesten wurde da freilich erst im 19. Jahrhundert Gaetano Donizettis einen als Sängerinnen-Mama verkleideten Bass in den Mittelpunkt stellende, zu Teilen in neapolitanischem Dialekt gehaltene Backstage-Farce „Le convenienze ed inconvenienze teatrali“ ( „Sitten und Unsitten der Leute vom Theater“) von 1827. Aber schon dessen Lehrer, der Ingolstädter Johann Simon Mayr, hatte 1798 mit „Gli Originali“ dieses Meta-Genre berreichtert. Eine der jüngsten Opern dieses Genres ist hingegen die Jake-Heggie-Oper „Great Scott“, geschrieben für Joyce DiDonato und eine All-Star-Cast, wo Verdis Geist auftaucht und – nur als Oper in der Oper – sogar ein Vulkan ausbricht. Die wurde 2015 unter schallendem Gelächter in Dallas uraufgeführt und bisher leider nicht in Deutschland nachgespielt.

Gluck-Kompagnon Ranieri de’Calzabigi ist auch der Librettist einer wunderbaren Opernparodie, welche 1769 am Wiener Burgtheater herauskam, die die 1994 von Barockguru René Jacobs wiederentdeckt wurde und in Schwetzingen, Berlin, Innsbruck und Paris Beifallsstürme entfesselte: „L’Opera seria“ des in Böhmen geborenen Wiener Hofkapellmeisters Florian Leopold Gassmann (1729-74).

Ranieri de’Calzabigi folgt in seinem so witzigen und gelehrten, krass komischen und doch klug dezenten Dreiakter einem bewährten Schrittmuster: Erst erleben wir das Ankommen der Akteure, wobei bereits der ewige Wettlauf um die Opernvorherrschaft zwischen dem Komponisten Sospiro und dem Librettisten Delirio begonnen hat; der freilich gleich wieder vom schmierig-brummigen Impresario Fallito in finanzielle Schranken verwiesen wird.

Dann folgt unter dem Absingen schräger wie schwieriger, stellenweiser auch höchst alberner Arien im zweiten Akt die Probe als frohgemutes Irrenhaus des Vokaltheaters mit so ausdrucksstarken wie arroganten Vertretern aller Stimmfächer: Da ist Ritornello, der vor allem zartbesaitete und wirkungsbewusste primo uomo, vulgo: Kastrat – hier ein Tenor. Ihm den Platz an der Bühnensonne streitig machen gleich drei Damen – die eine Primadonna Stonatrilla, ihre Rivalin, die gehörig verschnupfte Smorfiosa und die für die davongelaufenen anderen Kastraten engagierte Hosenrollenspezialistin Porporina.

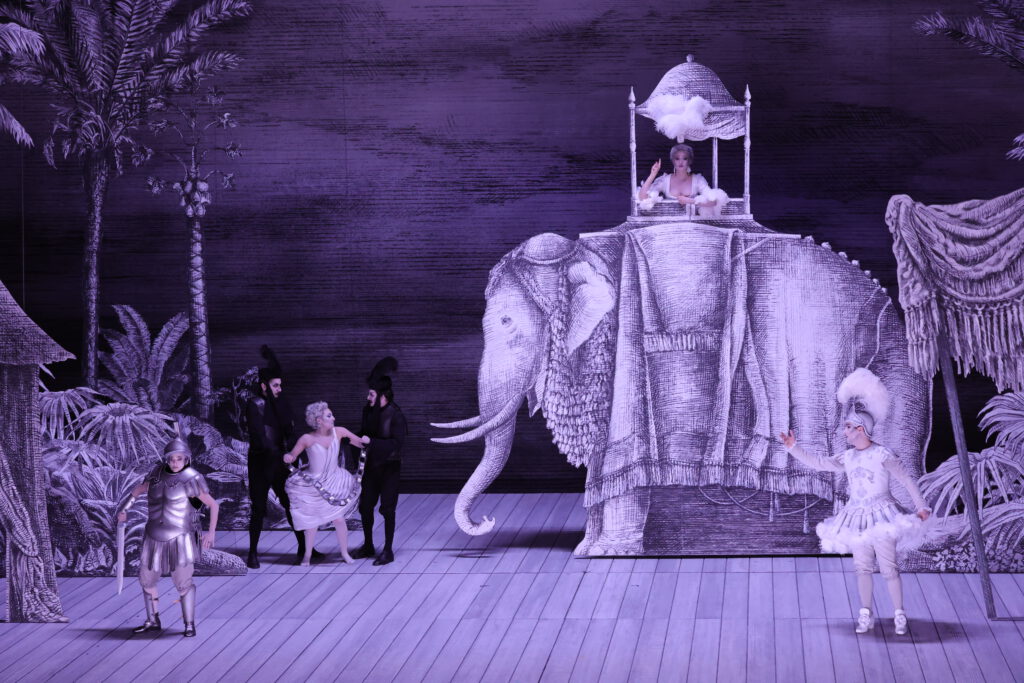

Im dritten Akt explodiert der feinsinnig gesteigerte Wahnwitz in einer fabulös gefälschten Tatarenoper mit exotischem Ausstattungsprunk, wenig Logik und neckischen Tänzen, die ausgebuht und zum Abbruch gebracht wird. Das köstliche Theatertohuwabohu kommt zur lärmigen Explosion, als dann auch noch die drei von Countertenören gesungenen Primadonnenmütter die verwüstete Szene entern und alle bemerken, dass der Impresario mit der Kasse durchgebrannt ist: Das Geld ist futsch, aber alle brennen sie weiter für die (zweit-)schönste Sache der Welt: das Theater.

So wie nun auch Christophe Rousset, der diesen famosen Spaß bei einer neuerlichen (und ersten) Premiere an der Mailänder Scala – in Koproduktion mit dem Theater an der Wien, wo der Singspaß nächste Spielzeit endlich an seinen Uraufführungsort zurückkehrt – musikalisch souverän zusammenhält, farbenreich musiziert von Les talens lyriques, die um einige Scala-Instrumentalisten erweitert wurden. Auf alten Instrumenten klingen Gassmanns gefällig Melodien, die schon klassizistischen Orchesterpassagen gefällig wie zugespitzt.

Laurent Pelly, wie stets auch sein liebevoll überzeichnender Barockkostümbildner, hat den langen, aber kurzweiligen Abend szenisch feinsinnig betreut, wohl wissend, dass weniger mehr ist, Gags besser zünden, wenn sie beiläufig serviert werden. Für lustvoll kontrolliertes Chaos sorgt dann schon Gassmann. Dafür gibt es von Massimo Troncanetti eine nur angedeutete Szene aus Laufstegen und Türen, im zweiten Akt kommen Wände hinzu, im dritten eine ebenfalls in Grau gehaltene Fantasieausstattung, die eindrücklich zusammenkracht. Pelly in diesen 50 Shades of buffa Grey mit Finesse und Zartheit, ganz auf immer neue, superb choreografierte Bildwirkungen setzend und unterstützt von schwarzgekleideten Bühnenarbeitern als Lakaien des Klamottenschicksals. Die Nuancen machen hier die Musik.

Fallito, der bankrotte Impresario, ist der könnerisch baritonknatternde Pietro Spagnoli, der als einziger Knickebocker-Hosen in Dunkelgrau trägt und scheinbar aus einer anderen Opernzeit zurückblickt. Ein vollstimmiger Mattia Olivieri mit Mut zur Zauselhässlichkeit und ein hellstimmiger Giovanni Sala befehden sich als hochmütiger Dichter Delirio und lüsterner Komponist Sospiro. Josh Lovell gibt mit schönem Tenor und sprichwörtlich wenig Gedächtnis den Pracht-Premio-huomo Ritornello. Dazwischen scharwenzelt Alessio Arduini in der Rolle des Choreografen Passagallo.

Als Trio der rivalisierenden Sopranistinnen glänzen mit strudelnden Koloraturen Julie Fuchs als Stonatrilla, mit schnippischer Allüre und viel Drama Andrea Carroll sowie Serena Gamberoni als schmiegsam sich bei allen einschmeichelnde Porporina. Die verkräht aufgekratzten Mütter müssen hier, anders als bei René Jacobs, der sie schon früher auftreten ließ, bis zum dritten Finale warten. Doch die herrlich kostümausgestopften Megären (die Countertenöre Lawrence Zazzo und Filippo Mineccia sowie der Tenor Alberto Allegrezza) holen nach, was sie vorher nicht duften. Bis alles in Chaos und Flucht endet.

So geschieht es auch in Donizettis trotz des sperrigen Titels wirkungsvoller Farce „Le convenienze ed inconvenienze teatrali“. Die wurde, Donizetti hatte es wieder einmal eilig, etwas schlampig verfasst, manche der Beteiligten haben kaum Musik. Sie wurde später für manche Bearbeitung ergänzt, so auch für die deutsche Fassung, die seit den Fünfzigern das Stück als „Viva la Mamma!“ berühmt gemacht und verbreitet hat. Obwohl sie mindestens ein Drittel falschen Donizetti enthält.

Dem wollte jetzt an den Bühnen Halle der Dramaturg Boris Kehrmann abhelfen, indem er das stets dankbare Stück mittels eines Tricks vervollständigte, auf zwei Akte streckte und zugleich eine veritable deutschen Donizetti-Erstaufführung anbieten konnte. Denn schon der Komponist hat sich für das hier als Oper in der Oper gespielte Römerdrama „Romulus und Ersilia“ bei sich selbst bedient und einen lediglich für eine Bourbonen-Geburtstagsfeier in Neapel bestimmten und dann dem schnellen Vergessen übergebenen Einakter namens „Elvida“ musikgeplündert. Für seine „Elvida oder Immer Ärger mit Mamma!“ benannte Fassung, die die komplette frühere Oper an verschiedenen Stelle implantiert, hat er zudem die Rezitative auf Deutsch übersetzt und einige aktuelle Anspielungen zur Opernstellung heute, den Hallenser Händel-Festspielen oder zu Finanzeinsparungen einfließen lassen.

Weniger raffiniert und edel, eher rustikal, zupackend und als Posse mit durchaus kunstvollem Gesang hat das Oliver Klöter in der Jetztzeit zwischen Proben im Hotel und Generalprobenchaos auf der Bühne flott weginszeniert. David Laera treibt mit seinen Choreografien das Tempo, Jason Southgate gelingt eine kreischbunte Ausstattung zwischen geschmacklos und geradeso eben aus dem Fundus zusammengestückelt passend. Und Yonatan Cohen dirigiert schwungvoll knallig.

Zurückhaltend komisch macht der prächtig singende Bass Gerd Vogel aus der Mamma keine rücksichtslos bühnenbeherrschende Drag Queen, sondern fast eine gebrochen tragikomische Figur, die für ihre sich als zweite Singdame zurückgesetzt und übergangen fühlende Tochter Luigia (mal Mauerblümchen, mal kecke Diva: Vanessa Waldhart) nur das Beste will. Auch auf den naheliegenden Gedanken, zu Sächseln (das Stück wurde in Neapolitanischem Dialekt uraufgeführt), wurde verzichtet. Dass beide dann doch, zwischen bisweilen aufschimmernde Ernst der Charaktere, gerade im Generationenkonflikt, immer wieder zu komischen Schabracken werden, liegt schon in der Stückanlage mit so sprechenden Namen wie Castragatti („die die die Katzen kastriert) – die Tochter – und Scannagalli („Die die, die Hähne ersticht“) – die Mutter. Jules Styne und Stephen Sondheim haben daraus 1959 das in einem überdominanten Bühnenmuttermonster seinen Anfang nehmende Musical „Gypsy“ im Burlesque-Milieu entwickelt

Sie beide müsse sich aber auch schon bei Donizetti einer Armada von Gegnern erwehren: Die da sind der ewig sich vernachlässig fühlende Kastrat, dessen Zeit damals schon zu Ende ging, namens Pipetto (Yulia Sokolik, gekonnt dauerbeleidigt); die temperamentvolle, sich nicht die Singbutter vom Opernbrot stehlen lassende Primadonna Daria Garbinati de’Proccoli (eine ewig zürnende Königin der Koloratur: Anne Elizabeth Sorbara) samt eifersüchtig sie verteidigendem Ehemann Procolo (liebevolles Gattenwürstchen: Ki-Hyun Park); der an manischen, meist eingebildeten Dauerwehwehchen leidende Tenor Guglielmo Chul-Su Kim (selbstironisch: Chulhyun Kim).

Für weitere Verwirrung und Intrigen sorgen der dirigierende Komponist Biscroma Strappaviscere (Michael Zehe), der als Librettist dilettierende Apotheker Cesare Salzapariglia (Vincent Hoppe) sowie der der Impresario (Lars Conrad) und der Anwalt (Maeik Gruchenberg). Und dazwischen ist auch noch der Chor mit Plakaten („Händel statt Handy“, „Oper muss sich wieder lohnen“) und Dauersingagitprop aktiv.

Ob in der Lombardei oder in Sachsen-Anhalt: Die Theater-Parodie ist unsterblich und garantiert noch heute Lachen wie Beifallsstürme.